2024年夏から続いたお米の価格の高騰は留まることを知らず、農林水産省のデータによると主食用米の5kgあたりスーパーでの販売価格は2024年6月から2025年5月にかけて、約2100円から4214円とおよそ2倍に急激に上昇しています。そんな中で、政府は備蓄米の放出や外国産米の関税緩和などの施策を検討・施行していますが、未だ価格高騰が収束する気配を見せず、家計の圧迫が大きな問題となっています。

くらするーむでは、2024年4月30日から5月7日まで2683人を対象に「コメについてのアンケート」を実施しました。今回は“令和の米騒動”とも言われるこの価格急騰に対して、みなさんがどのような影響を受け、どのような対策を取っているのか、そしてどのような不満を抱いているのかを調査しました。それでは詳しい結果を見ていきましょう。

まずは好きなコメのブランドと産地についての結果です。

「あなたの好きなコメのブランドは何ですか?」(n=2683)

「どこの都道府県産のコメが好きですか?」(n=2683)

好きなブランドでは「コシヒカリ」が45.2%で、2位の「あきたこまち」13.0%、3位の「ゆめぴりか」7.7%を大きく引き離し、その高いブランド力を示しました。好きな産地では、魚沼・佐渡・岩船のコシヒカリ三大産地をもつ新潟県が28.3%と最も高く、その次に「あきたこまち」と「ゆめぴりか」の主要産地である秋田県・北海道がそれぞれ続きました。

ここからは“令和の米騒動”と言われる昨年夏からの米価急騰についての回答について見ていきますが、その前に今回の米価急騰の背景にある日本の米生産の変遷と現状の制度について簡単に紹介します。

日本の米生産においては、米生産農家が農家全体の約七割を占めている主要産業であることから、国民の需要を満たしつつ、供給過多により価格下落を招き米生産農家の所得を下げないような仕組み作りが必要でした。

そこで政府は1971年から減反政策で米作農家に作付面積の削減の代わりに金銭を支給することによって米の生産量を抑制し、米価の維持をはかりました。そして2008年からは水田フル活用政策により、水田でのコメ以外の作物農地に対して補助金を出すことによって、農家の収入源の多様化を促しました。

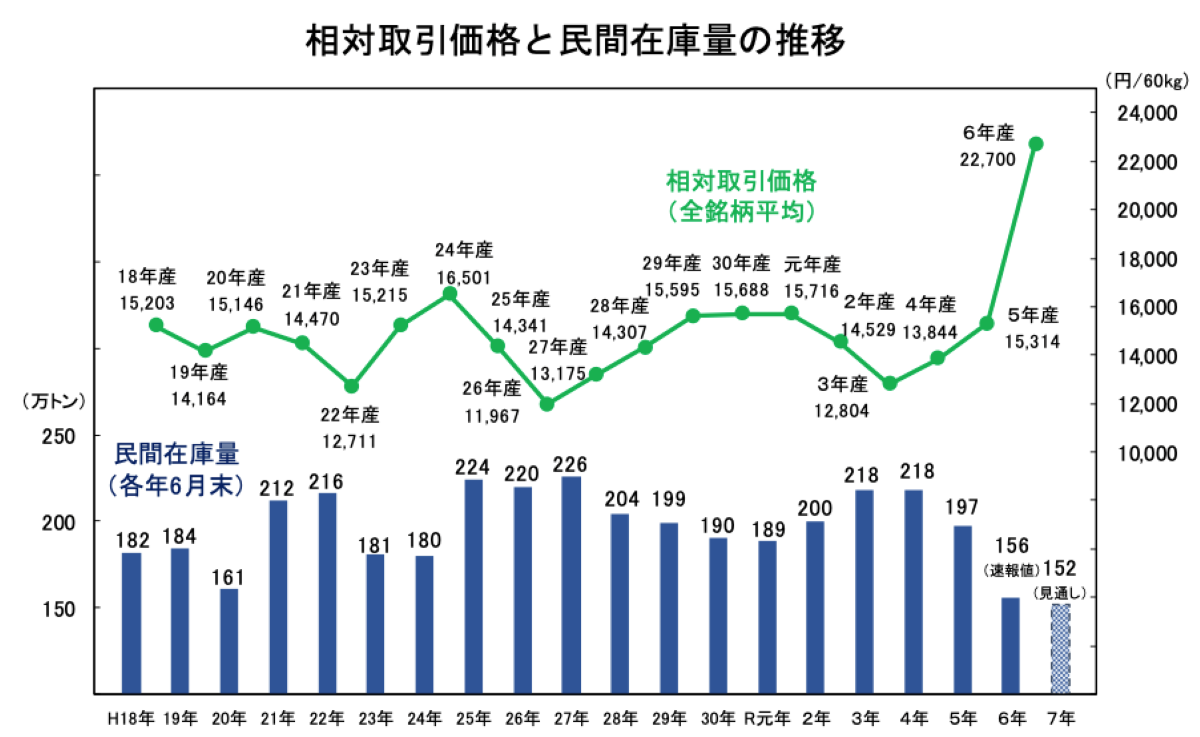

このグラフは農林水産省の調査による、直近20年の主食用米の相対取引価格と民間在庫量の変化を示したものです。政府による生産抑制施策により不作による一時的な増減はあるものの15000円/60kg程度の水準を維持しており、また別の調査では米農家は直近15年で196万経営体から約100万経営体とほぼ半減しているにもかかわらず、農業全体の生産額は9兆円程度を維持し、経営体あたりの所得は倍増していることがわかっています。

これらのデータからこれまでの政府の米価維持政策は順調に進んでいたことがわかります。ただし、気候変動や需要の変化などさまざまな変数に応じて正確に生産目標値を算出することは非常に難しく、また、減反政策が主食用米の作付面積の削減に対して金銭を支給するのではなく、水田での主食用米以外の作物植え付けに対しての補助金支給政策に変わったこととで、多くの農家が補助金収益に頼らざるを得なくなったことにより、今回の米価急騰が引き起こされたと考えられています。

「コメが不足したことや高くなったことで食生活に影響がありましたか?」(n=2683)

次に、米の不足や米価の高騰によって食生活に影響があったかという質問に対しては、「大いに影響があった」が37.4%、「やや影響があった」が37.9%、「特に影響はなかった」が24.6%という結果になり、約4分の3の人が価格高騰の影響を受けていることがわかります。

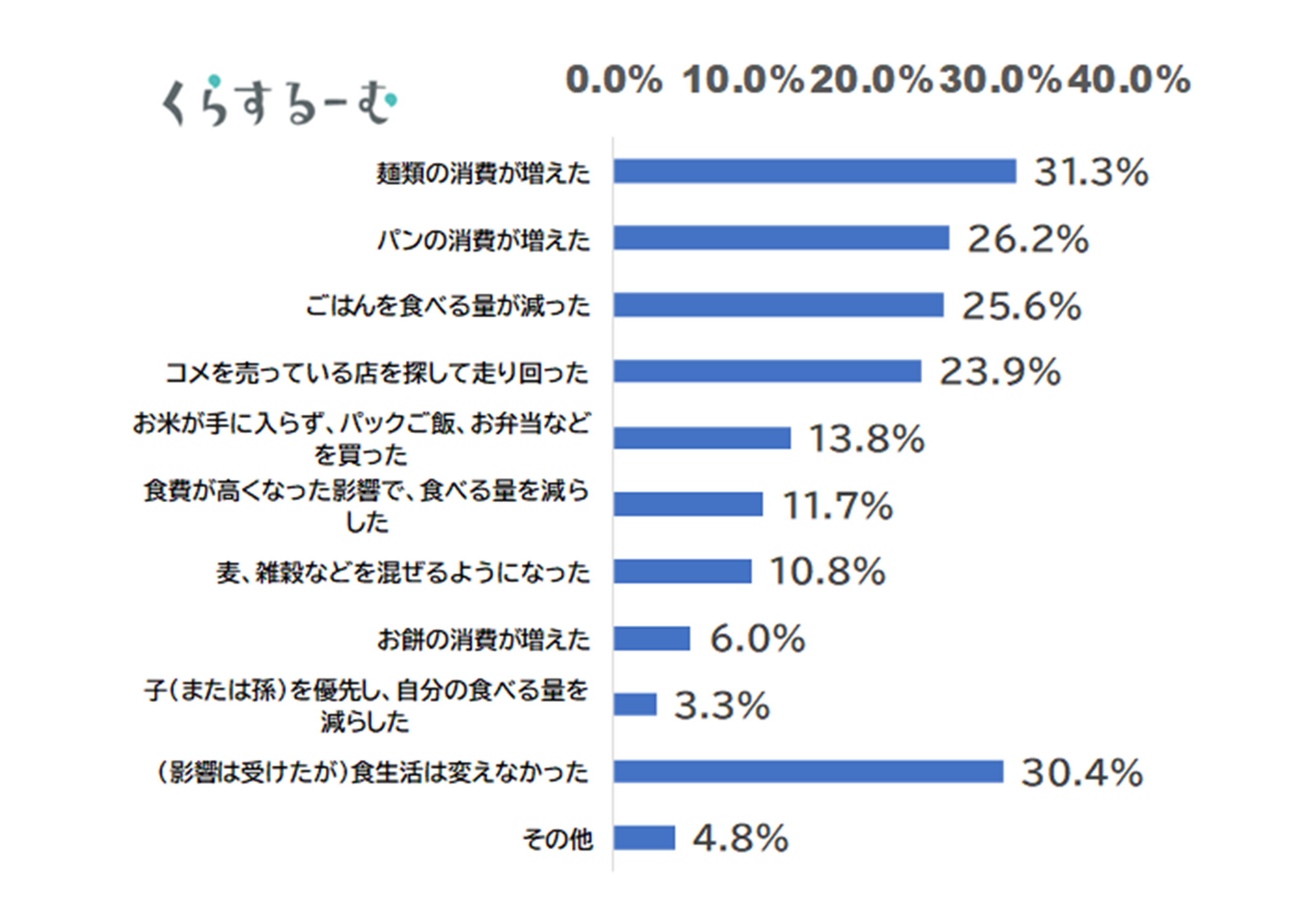

ここでさらに、影響があったと答えた人に、具体的にどのような影響があったかと質問した回答が以下のグラフです。

「(影響があった方)どんな影響がありましたか?」(複数回答 n=2022)

「麺類の消費が増えた」が31.3%、「パンの消費が増えた」が26.2%とコメの代わりとなる主食を食べる機会が増えた人が多数いる一方で、「ごはんを食べる量が減った」が25.6%、「食費が高くなった影響で、食べる量を減らした」が11.7%と、単純に摂取する食事量が減った人も一定数いました。また、「(影響は受けたが)食生活は変えなかった」が30.4%と約3割の方は、倍近く値段が上がってもコメを変わらずに食べていることが分かります。

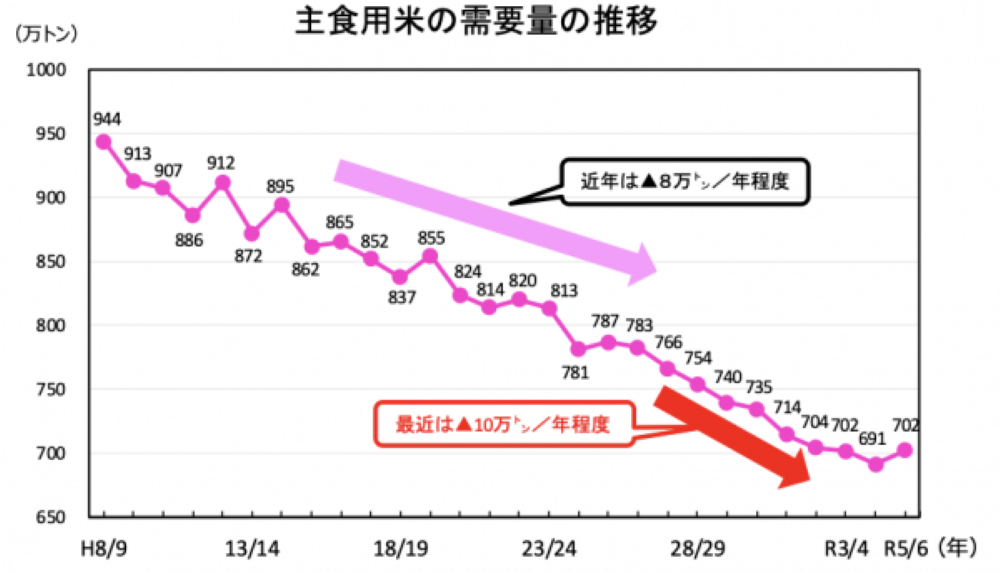

麺類やパンの消費が増えたと回答した人が多数いる背景には近年の日本人の食事スタイルの変化と、それに伴うコメ需要の減少が挙げられます。昨年11月に農林水産省が発表した調査によると、主食用米の需要量は25年前の年間907万トンから年に8から10万トンのペースで落ち続けています。

(農林水産省「米をめぐる状況について」令和6年11月 より)

「(影響がなかった方)影響がなかった理由は何ですか?」(複数回答 n=661)

また、特に影響がなかったと答えた人にその理由について尋ねたところ、「もともとあまりご飯を食べない」が26.5%、「食が細い」が9.8%となった一方で、「農家の親族等から分けてもらえている」が18.2%、「安いときに買いだめていた」が6.5%、「地域的にコメの流通事情が良い」が5.9%と米の調達方法を工夫してこの危機を乗り切っている人も、回答者全体では一割には満たない程度ですが一定数いることがわかりました。

コメの流通に関しては、転売目的の個人がコメを買い占め、オンラインフリーマーケット上で通常の流通価格の2倍近い値段で高額に転売するケースも散見され、大きな問題となっています。

「コメの転売対策に法規制が必要だと思いますか?」という質問に対しては、「新たな法規制で転売を取り締まるべきだ」が67.7%、「現行法で可能な範囲で転売を取り締まるべきだ」が24.0%、「転売に法規制をするべきではない」が8.3%と9割超が転売の取り締まりを訴えており、転売に対して明確な法規制の方針が示されない政府の今後の動向に注目が集まります。

「コメの転売対策の法規制が必要と思いますか?(n=2683)」

コメの価格急騰に対して、政府は今年2月に政府備蓄米の放出をめぐる入札の実施概要を発表し、大手の集荷業者を対象に3月から21万トンの備蓄米を販売することとしました。また、流通大手のイオンはアメリカ産「カルローズ米」を約1.4万トン入手し、都市部中心に約600店舗で6月6日から順次販売すると発表し、外食チェーンの松屋フーズの一部店舗ではアメリカ産の米だけを使った商品の提供を開始したりと、各業界で国産米を代替する外国産米への注目が集まっています。

「政府備蓄米のような、過去の年度に獲れたコメを流通させることはどう思いますか?」(n=2683)

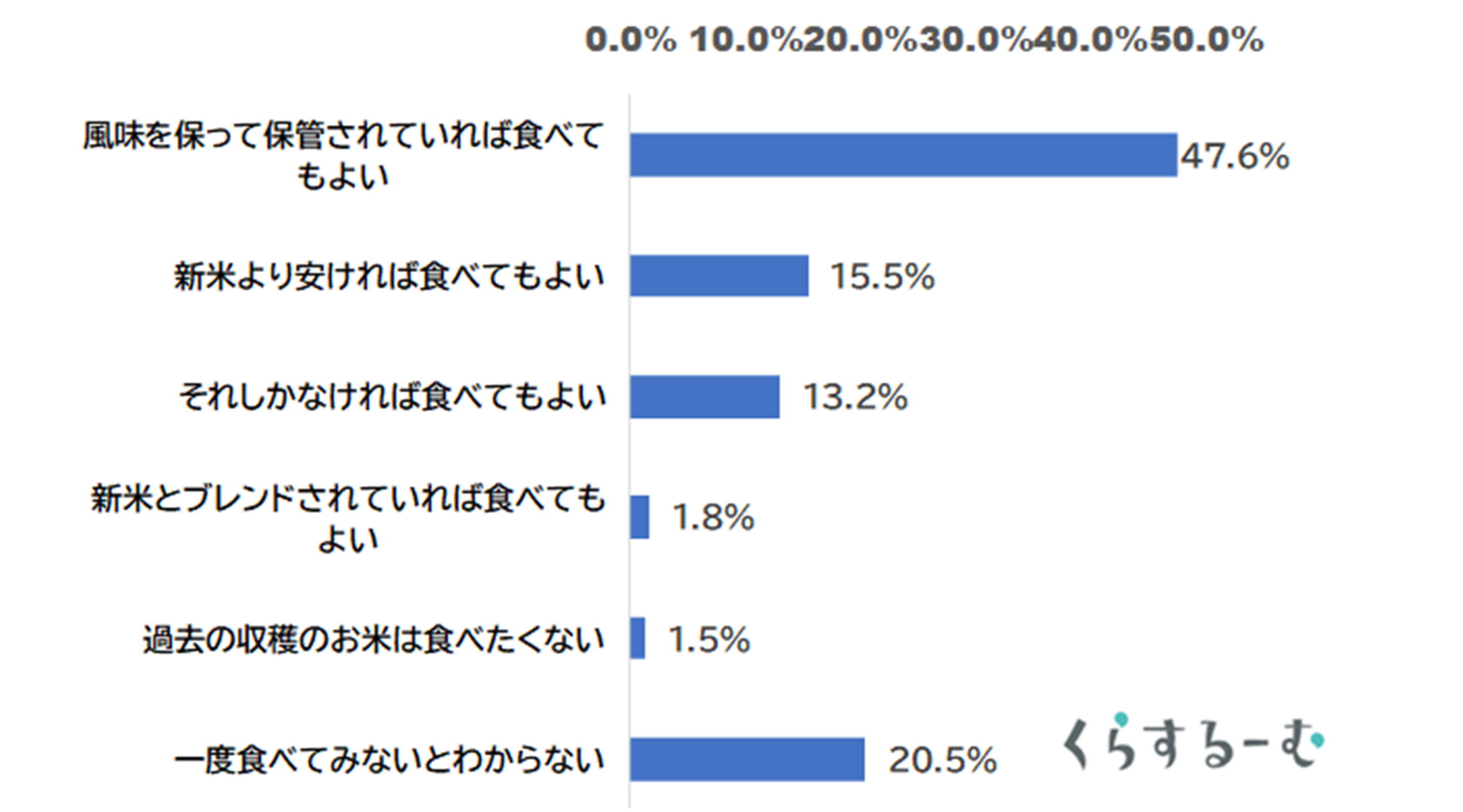

「政府備蓄米を食べることについてどう思いますか?」( n=2683)

上の2つのグラフは政府備蓄米に関する質問ですが、政府備蓄米のように、過去の年度に獲れたコメを流通させることに対しては、「もっと早い段階で備蓄米を放出するべきだった」が72.8%と備蓄米に積極的な意見が多いことが分かります。政府備蓄米を食べることについては、「風味を保って保管されていれば食べてもよい」が47.6%、「一度食べてみないとわからない」が20.5%と品質を気にする意見が多かったです。

政府備蓄米に関しては肯定的な意見が多かったですが、トラック不足などで流通に想定以上の時間がかかったこともあり、初回の入札で全体の9割以上を入札したJA全農によると、5月8日時点で3月の入札で落札した政府の備蓄米19万トン余りのうち、契約先に出荷したのは30%強に留まりました。

「コメの流通に関する国の施策は十分と思いますか?」(n=2683)

「コメの流通に関する国の施策は十分と思いますか?」という質問に対しては、9割以上が「不十分である」と回答し、備蓄米の流通遅れといった問題に対する政府の対応に不満が募っている方が非常に多いようです。

また、「輸入米についてはどう感じますか?」という質問に対しては、政府備蓄米と比較して、「輸入米は食べたくない」が21.9%と否定的な意見が一定数あり、1993年の平成コメ騒動で政府がタイ米を大量に輸入した際に消費者に受け入れられず、スーパーに大量に残った事態を思い起こさせます。

日本のコメ政策では、需要と供給のバランスと国産米産業・農家の保護の双方を鑑みながら慎重に検討しなければならず、政府による生産量の抑制を撤廃したり、外国産米の流通を促進する施策が、中長期的な視点から言えば一概に良いとは限りません。ただし、急激な価格上昇が家計をひっ迫させる事態になっている今、政府には迅速な対応が求められます。

【調査概要】

調査名:コメについてのアンケート

調査対象:有効回答 2683人

調査期間:2025年4月30日~5月7日

調査方法:弊社サイト「くらするーむ」会員を対象としたインターネット調査

【回答者詳細】

性別:男性 1765人(65.8%) 女性 918人(34.2%)

年代別:20代まで28人(1.0%)、30代89人(3.3%)、40代 268人(10.0%)、50代563人(21.0%)、60代920人(34.3%)、70代656人(24.5%)、80代以上159人(5.9%)

(一般社団法人ルール形成戦略機構 保科昭良)